“电商税”配套公告以及重点讲解

“电商税”的配套公告出来了,就是那个《互联网平台企业涉税信息报送规定》的具体“实施细则”——

税总2025年15号公告和16号公告。

公告内容很丰富。具体“谁来报”,具体“报什么”,具体“怎么报”,讲的都是操作细节。

这回就不逐条去讲了。

主要讲一下配套公告尤其值得注意的三个点:

第一个,也是最激动人心的,平台内从业人员的劳务报酬涉税问题,按照新规,在增值税、个税、企业所得税上都突破了一般原则。

劳务报酬的税是怎么交的?

个人去税务机关代开发票时,把增值税和城建税及附加交了,发票拿回来给企业作为企业所得税的成本费用扣除凭证,企业给个人按照不含增值税的收入金额以20%-40%税率预扣预缴个人所得税,个人年后再按3%-45%汇算,多退少补。

整个处理流程中同时出现了三个痛点:

一是增值税。大家知道,按现行规定,如果是自然人的话,只有期间纳税的自然人(比如拿了临时税务登记)以及自然人一次性收取租金按月分摊,可以适用小规模纳税人月度销售额不超过10万元免征增值税的优惠。

否则,只能适用增值税起征点政策,按日次500元、月度20000元,低于起征点免征,达到起征点就要全额缴纳1%增值税了。

很显然,按这个起征点政策,许多劳务报酬所得都是需要对应缴纳增值税的。因为起征点和免征额度10万相比,太低了。

可是,劳务的增值税,又没有代扣代缴政策,只能是个人去代开发票,由税务机关征收。

实务中,个人又不配合开票,我们许多企业都是干脆不管增值税,直接以收入全额预扣预缴个税的。

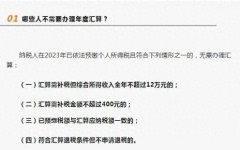

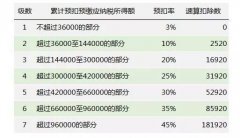

二是个税。劳务报酬所得虽然属于综合所得大类,与工资薪金合并汇算,汇算税率3%-45%,但是,预扣预缴税率是20%-40%。

起步20%,太高了,高到让纳税人与扣缴义务人都望而却步。而且,除了实习生、保险营销员、证券经纪人等特定情形之外,都不能执行累计预扣法。

预扣税负太高。实务中,个人之所以不配合纳税、开票,往往是因为这20%预扣的个税。你说虽然现在预扣20%,但年后可以汇算退税,我才不听呢,我就看当下到手的收入。

所以,这20%个税谁来承担?

企业方还是个人?

双方都不想承担,于是想方设法偷税。

三是企业所得税。第三方独立劳务属于明确的增值税项目,按照2018年28号公告,企业方只有拿到了增值税发票,才能够税前扣除。

正如我前面所讲,个人不配合代开,企业方拿不到发票。

怎么办?全额纳税调增吗?

似乎很不公平。

这块的税企争议极其普遍。

这次16号公告给平台企业送来了福音。

增值税上,平台内的从业人员(自然人)允许例外地适用期间纳税原则,月度销售额不超过10万元免征增值税;超过的,平台可以代办增值税申报(不是扣缴,而是代办)。

爽。

个税上,对平台向从业人员支付劳务报酬,例外地允许使用累计预扣法,按照3%-45%税率预扣预缴。

很爽。

企业所得税,也不用发票了,就凭借前面的个税扣缴与完税凭证、增值税代办与完税凭证,即可税前扣除。

非常爽。爽飞了。

但是,你先别高兴,跟你没关系。按16号公告的表述,该政策只适用于“从业人员自互联网平台企业取得劳务报酬所得”的场景,比如主播的打赏收入,平台向主播支付的时候扣缴与代办申报。

至于企业找达人带货支付劳务报酬,MCN机构给主播支付劳务报酬,骚瑞,按照16号公告的意思,目前还无法适用。

就问你们眼馋不眼馋?

不知道啥时候能普遍适用。

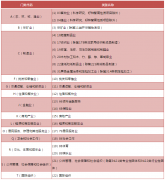

第二,关于报送主体,不仅是做了细化、明确,而且,还针对《互联网平台企业涉税信息报送规定》(以下简称《规定》)做了一定的扩大解释。

商品销售平台、直播平台、货运平台、灵工平台、服务平台本身要向税务机关报送信息,这个很好理解,是基础规定。

此外,15号公告明确了三条报送的“穿透规则”。

一是向外穿透,“聚合平台”要报送平台内的平台企业身份信息。

“聚合平台”可以理解为“平台的平台”。

比如你在百度地图、高德地图上打车,会一站式聚合展示多个平台的网约车资源,能看到滴滴平台、首汽约车、曹操出行、阳光优选一大堆。

百度、高德就是“聚合平台”。

滴滴、曹操、阳光作为网约车平台,自己当然要履行涉税信息报送义务,向税务机关报送平台内经营者和从业人员的身份信息、收入信息。此时,百度、高德作为聚合平台也要向税务机关报送滴滴、曹操、阳光的身份信息。

这是向外穿透。

二是向内穿透,如果是直播平台,报送经营者和从业人员信息时,还要再报送一个《平台内直播人员服务机构与网络主播关联关系表》。

看《规定》的话,平台报送mcn企业的身份信息、收入信息就够了,但是,针对网络直播,15号公告要求平台要往下穿透一层,还得把你平台上每个mcn企业的旗下主播信息也报送给税务机关。主播的姓名、身份证号、用户名称、什么时候签约mcn的,什么时候退出mcn的。

不仅如此,在这种情况下,15号公告还增设了mcn的涉税信息申报义务。这就是第三个穿透。

注意,这里很特别,虽然是《互联网平台企业涉税信息报送规定》,但是,15号公告要求平台内的mcn也要报送。

可以把mcn理解为“平台内的平台”。

Mcn收取了直播收入,会再向主播或主播合作方支付款项,mcn需要填报网络主播或者相关方的身份信息和收入信息,形成《网络直播涉税信息报送表》。

你看,涉税信息的报送一层一层嵌套下来。

直插到底。

第三个,关于收入信息的报送内容,有几点细节需要注意。

一是收入信息内容,双维度报送,不仅要报送“金额”信息,还要报送“数量”信息,即“交易(订单)数量”。

订单数量是重要的辅助校验信息。

视同销售的情况,请务必留意。

刷单的情况,也要注意。

二是明确了报送“金额”信息的三个具体字段——网络销售的收入总额、退款金额、收入净额,并对三者做了明确定义。

收入总额包括非货币形式经济利益,而且,不能扣减补贴金额,不能扣减佣金。实务中,许多电商企业在申报纳税时,都是以扣减了补贴和佣金后的差额直接做收入申报,那是不对的,收入要全额申报,而补贴、佣金作为费用支出。

收支两条线,不能坐支。

这个是最基本的财务、税务法则。

你可能要说,但我拿不到佣金发票怎么办?

凉拌,只能纳税调增了。

三是关于报送收入的确认时点,15号公告明确:“平台内的经营者和从业人员收入的确认时间为收讫销售款项或者取得销售款项索取凭据的当日。”

其他的报送口径都比较明确,唯独这个报送收入的确认时点,过于抽象与模糊。

这句表述,财税从业人员再熟悉不过,它是从增值税纳税义务发生时间搬过来的,这句话,在《增值税暂行条例》及其实施细则、财税〔2016〕36号文、2026年1月1日即将正式施行的《增值税法》中都有。

为什么说它模糊呢?

以销售货物来讲,《增值税暂行条例实施细则》第三十八条针对不同的销售结算方式,对“收讫销售款项或者取得销售款项索取凭据的当日”这句话有七种不同的解释,直接收款、预收、赊销,各不相同。

主流观点认为,电商销售货物是先支付到第三方账户,不属于预收货款情形,而是属于“直接收款”模式。《增值税暂行条例实施细则》第三十八条第(一)项:“采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。”绕回到了定义本身。

“收讫销售款”可简化为“收款”,“取得索取销售款项凭据”可以简化为“取得收款权”。

看“收款”或者“取得款权”孰先。

那么,电商的增值税收入确认时点到底是哪一个呢?

发货、签收、确认收货、结算、提现?

通常认为,在客户“确认收货”时或者期满自动确认收货时,企业就取得了款权。虽然款项还在第三方账户,根据平台规则不同,通常要再等个五天、七天才能够结算到企业账户,但是,企业已经获得了款权。

此时,增值税纳税义务已经发生。

理论上来讲,选择结算时点来确认收入,已经晚了。因为执行收款与款权孰先原则。但实务中,大量企业都按结算时点(即收款时点)来确认收入。因为平台上会按照结算时点自动生成一个资金结算账单,电商觉得照抄这个账单确认收入比较方便。

刚才讲的都是增值税。

此外,新准则对收入确认采取“控制权转移”标准,所以会计上应该是在快递“签收”时确认收入;企业所得税执行国税函〔2008〕875号文,那是照抄的旧版收入准则,按“风险报酬转移”标准,应该是在“发货”时确认收入。

可以看到,准则、增值税、企业所得税三者不一致。

实务中,我们不可能让三者各行其是。

会强行统一一个标准。

常见的,要么选“发货”,要么选“确认收货”,要么选“结算”。你选哪一个,都能说出点理由来。但唯独你不能选“提现”。很多电商企业正在使用的“提现”这个时点肯定是不对的。

那么,你会说,15号公告表述“平台内的经营者和从业人员收入的确认时间为收讫销售款项或者取得销售款项索取凭据的当日,”难道是只规定了增值税收入确认时点吗?

这里用语模糊,该“收入确认时点”,只是平台报送的收入确认时点,还是说,平台上经营者和从业人员的增值税、所得税、个税收入都不用管一般规则了,而是统一按这个收入时点确认?

从上下文来看,15号公告这里说的应该是平台报送的收入确认时点标准。

互联网平台向税务机关报送某一个季度内经营者和从业人员收入信息时,得有一个取值标准吧?你以订单信息中的哪个时点为准归集收入呢?15号公告显然是在告诉平台,采用增值税标准报送。

“收讫销售款项或者取得销售款项索取凭据的当日”。不用考虑是否开票,不用考虑应税行为是否发生。

但还是我刚才说的,这句话太原则、太抽象,这么多年来,电商企业的收入确认时点,尤其是增值税,一直都有争议,就是因为对这句话理解不同。

新规实施后,平台内经营者肯定是想着,我就比照平台向税务机关报送的收入确认时点的口径去做财务核算和纳税申报,两边数据保持一致,那样就不会推送风险了。

如此一来,电商企业就得知道你所在平台是怎么理解“收讫销售款项或者取得销售款项索取凭据的当日”这句话的,万一你和平台理解不一样,或者你同时在两个平台经营,两个平台理解不一样,最后你的收入申报与平台报送口径就会出现差异,如果有明显比例的偏离,可能就要写情况说明了。

只能等待在后续在执行中去磨合了。而且,今年内《增值税法实施条例》会出来,到时候,对于电商场景,对这句话可能会有细明确的规定。

我认为,对于电商场景,还不如以“确认收货”或者“结算”等时点直接明牌,省得大家去瞎猜,无所适从,执法中也争议不断。

其实,我一直觉得增值税上的那句表述“收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天”有些过时,它最早来自1980年的《国营工业企业会计制度》 ,要求“销售收入应在实际收到货款或取得收款凭证时确认” 当时会计核算执行的类似收付实现制,该条款后来进入1993年的《工业企业会计制度》:“销售商品采用直接收款方式的,在收到货款或取得索取货款的凭证时确认收入。”

注意,那时会计与税法几乎是同一的规则,企业所得税也还没有强调权责发生制。

会计、增值税、企业所得税都是一致的。

同一年出来的《增值税暂行条例》与实施细则当然也把这句话拿过来了:“销售货物或者应税劳务,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。”

但后来,会计制度更新,并且出现了会计准则,执行权责发生制,且准则一路快速更新。

企业所得税很快也照抄准则,执行权责发生制。

只有增值税停留原地,没有变化,仍然执行当年的收付实现制,“收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天”就一直保留下来了。

我国会计准则更新非常快。

但税法更新极其缓慢,甚至滞后。增值税是否仍有必要单独执行与会计准则、企业所得税不同的收付实现制,我不好评判。

四是关于非货币形式经济利益,平台企业报送的收入确认时点不是提现的时候,而是非货币形式经济利益“到达”平台内经营者和从业人员的平台虚拟账户时。

在15号公告的官方解读中举了这样一个例子,大哥在直播平台充值1万元,兑换10万个喵币,9月1日全都用来购买平台上的跑车、嘉年华对主播进行打赏,当日10万喵币抵达主播在平台上虚拟账户,按当日平台的折算规则,平台拿一半,剩下一半归主播,主播实际享有人民币收益5000元。主播后来在12月1日提现3000元。

那么,主播就是在9月1日而不是12月1日已经实际取得了非货币性经济利益,平台企业应当在10月报送季度收入信息时报送主播“收入总额”5000元。

此处执行“到达”标准,而不是“提现”标准。